La música:

Patrimonio cultural intangible

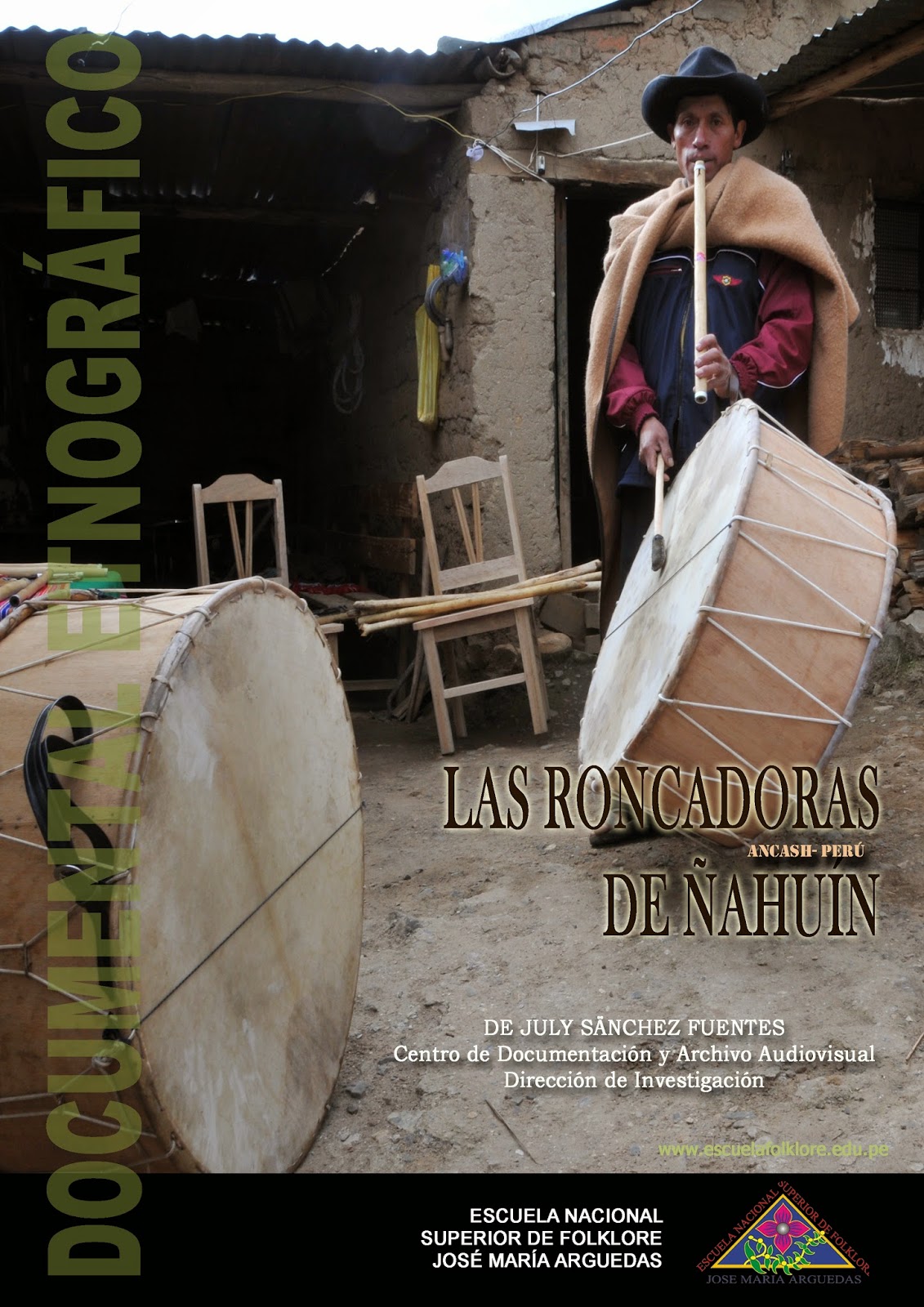

LAS RONCADORAS DE ÑAHUÍN

(Ancash)

Testimonio de

continuidad y pertenencia.

Por:

July Sánchez Fuentes

Investigadora Cultural.

La práctica de las roncadoras y

su articulación a los tiempos modernos constituye una forma de resistencia en

la continuidad de la cultura regional, asimismo, es la reafirmación de los

valores tradicionales, no obstante que existe la tendencia a perder la memoria

musical incorporando la ejecución de un cancionero más moderno.

La región

ancashina conserva hasta la actualidad, la memoria musical de géneros

tradicionales como el huayno, la chuscada y el pasacalle; en

cuanto al uso de instrumentación, la música en Ancash se caracteriza por la

ejecución con mayor representatividad de conjuntos musicales compuestos por instrumentos

fundamentalmente de cuerdas como la guitarra, el violín y la mandolina

adicionándole el uso de acordeón. Otras variantes musicales en esta zona son las bandas de músicos, organizada con instrumentos de viento como

trompetas, trombones, clarinetes y de percusión como el bombo y

las tarolas. Sobre los instrumentos musicales nativos en Ancash

existe escasa información, pese a que su subsistencia en las zonas rurales

expresa con justicia la demanda de una mayor atención.

LA RONCADORA

Se conoce como roncadora al instrumento

musical que comprende como unidad complementaria, un pinkullo o flauta y una tinya o tambor grande también llamada caja, ambos elementos son

ejecutados por el músico en forma melódica al mismo tiempo. Este instrumento

musical de características ancestrales es propia de las diferentes zonas Alto

Andinas del norte del Perú como Cajamarca, La Libertad, Huánuco y Ancash. De acuerdo

a cada región este instrumento adquiere particularidades específicas

distinguiéndose tanto en su morfología como en los diversos modos de ejecución.

No obstante,

antecedentes históricos ubican al complejo “flauta y tambor” como originarios

de la Península Ibérica existen hallazgos también de estos dos instrumentos

musicales que componen la roncadora que

podrían ser considerados como antecesores desde épocas precolombinas pudiendo

mencionar el caso de los silbatos y tambores de arcilla de las culturas pre

Incas como Nazca, Mochica o Cotosh se

sabe de esta existencia por hallazgos arqueológicos e iconografías en objetos

sólidos.

Entre los años

de 1782 y 1785 el Obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón encomendó

pintar 1300 acuarelas sobre costumbres de su jurisdicción, en las referidas

danzas se encontraron, también, 21 acuarelas que representan a músicos

ejecutantes que en forma simultánea utilizaban armoniosamente: la caja y la

flauta. Asimismo en las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala se aprecian ambos

instrumentos por separado en los dibujos de la Fiesta de los Chinchaisuyo y Collasuyo; y en

otro apunte, un hispánico tañendo un pequeño tambor sosteniendo con la otra

mano una flauta.

El Pinkullo.- En cuanto a la transformación de ambos

instrumentos, esta es observable a través del material empleado para su

elaboración. Por ejemplo podemos mencionar que en el caso de la flauta o pinkullo se ha registrado en

su construcción desde elementos como la arcilla, el hueso de animales, los

caracoles, el carrizo, la madera hasta el uso de los tubos dúctiles. En el caso

particular del pinkullo elaborado con huarauya en

la comunidad de Ñahuin, durante los últimos diez años la población de esta

región ha estandarizado su tamaño. Las flautas o pinkullos que

usan para la ejecución de huaynos miden 56.5 centímetros

mientras que las que usan para la ejecución de melodías que acompañan las

danzas tradicionales precisan una longitud de 49.5 centímetros. Otra

característica es que posee tres agujeros de siete mm ubicados dos en la parte

frontal y uno en la parte posterior. El diámetro interior del tubo es de once

mm y el exterior de veinticuatro mm. En cuanto a su clasificación

según afinaciones están son nombradas como: “Primera”, “Segunda”, “Media

segunda” y “Tercera”.

La Caja.- En lo que respecta al instrumento de percusión, originalmente

para su confección se usaba la madera proveniente de la corteza de árboles

nativos como el maguey, el sauce o el eucalipto; actualmente este uso se ha

sustituido por las planchas de triplay. El revestimiento de la

membrana que cubre la caja básicamente

empleaba el uso de cueros de carnero; hoy en día el cuero que se remoja en agua

de cal para luego coserlo pertenece a animales como el chivo o la cabra,

teniendo como consideración el opuesto complementario del cuero del chivo

“macho” para el “golpe” y “hembra” usada para el “retumbe”. Ostenta

un diámetro de setenta centímetros y veinticinco centímetros de fondo; los

“aros” que amoldan la forma cilíndrica son de tallo de “nunuma”, en

el caso de los “templadores” que afianzan los “aros” estos son de algodón,

fibra de penca o cabuya.

Nominaciones

tradicionales.- El nombre de roncadora que le asignan los

pobladores a este instrumento, proviene como consecuencia del sonido emitido

por ambos elementos que la conforman. En el caso del pinkullo por ejemplo, se

considera que éste emite sonidos armónicos que producen entonaciones ásperas de

ahí que le adjudiquen que el instrumento “ronca”. En el caso de la caja, el retumbe del golpe

genera vibración de la cuerda ubicada en la parte media de la membrana o cuero,

provocando un sonido de resonancia al que también reconocen como “ronca”.

En cuanto al

músico ejecutante de estos dos instrumentos a la vez, se le conoce en esta

región de Ancash con el nombre de Chiroco o Cajero. La

forma de organización tradicional de estos músicos Chirocos era en pareja, el proceso de masificación de las

fiestas en la actualidad han adicionado hasta en diez a doce Cajeros que al interpretar la

música al unísono producen un incremento en la sonoridad rítmica y melódica.

Formas

musicales.- Las roncadoras producen música en

los diferentes acontecimientos sociales de la comunidad rural. Subsiste como

música funcional para los rituales en las faenas agrícolas como por ejemplo la

“relimpia de acequia”;

también acompañan las festividades de construcciones de casa y se presentan

acompañando las plegarias para los difuntos. Cuando actúan en reuniones

familiares y actividades festivas de la región, lo hacen interpretando el

repertorio de huaynos y chuscadas, propio de

los bailes colectivos. Distintos estilos musicales son las danzas costumbristas

regionales como los Panataguas y los Shacchas los

mismos que demandan la especialización de determinados modelos de pinkullos para cada una de

las prácticas.

Las roncadoras funcionan

con autonomía en oposición a las bandas de músicos. Su articulación a los

tiempos modernos es una forma de resistencia en la continuidad de la cultura

regional y es la reafirmación de los valores tradicionales, a pesar

que existe tendencia a perder la memoria musical, incorporando la ejecución de

un cancionero moderno.

Documental etnográfico:

Las roncadoras en Ñahuín

La comunidad de Ñahuín es

una población fundamentalmente de

agricultores, se encuentra ubicada en la

margen derecha del río Corongo, junto a las comunidades de Tauribamba y Llopish integran

el anexo denominado Nueva Victoria. Se llega a Ñahuín por una

trocha carrozable al norte de Corongo en la región Ancash. Su

procedencia se origina con migrantes venidos de Pomabamba, Sihuas y

la hacienda de Andaymayo. La comunidad de Ñahuin es

conocida en la zona de Corongo y

alrededores por mantener la tradición

musical regional de familias de chirocos maestros ejecutantes de roncadoras una

costumbre que en otros lugares se ha dejado de practicar.

Sinopsis

argumental.-

Las roncadoras

en Ñahuín es un documental que forma parte del catálogo “Videos Etnográficos

del Perú” producido por el Centro de Documentación y Archivo Audiovisual.

Recoge el testimonio principal de CESAR MORI MINAYA, maestro instrumentista y

artesano constructor de roncadoras, instrumento musical de

características ancestrales propias de las zonas alto andinas del norte del

Perú. El maestro Cesar Mori, natural de la comunidad de Ñahuin es

descendiente de una familia de músicos, su padre proveniente de Andamayo en Sihuas fue

músico ejecutor del arpa y violín. Con sus hermanos integraron por muchos años

“Las roncadoras de los Hermanos Mori” Su arte musical lo ha llevado

por diferentes lugares de su región y se encuentra comprometido activamente en

la labor de preservación y difusión de esta tradición musical regional. Su

testimonio proporciona conocimientos sobre la práctica de las formas y los

estilos musicales en esta zona de Conchucos; otros testimonios

que acompañan el documental son los de su hijo Edwin Mori, el de la Familia

Rosales y el veterano músico Francisco “Pancho” Díaz.

Referencias:

GUAMÁN Poma de Ayala, Felipe. Nueva Crónica - Buen Gobierno. Siglo XXI

Editores S.A. México 1980.

FUSTER, Jean, Chinchayhuara,

Héctor. La roncadora, fuente de

repertorio de música tradicional y recurso didáctico para la iniciación de la

ejecución musical a nivel secundario. Tesis para optar el titulo de docente

en Educación Artística. Especialidad de folklor, mención Música. Escuela Nacional

Superior de Folklore José María Arguedas. Lima, 2006.

CD

Etnomúsica de Corongo: Shajshas y

panatahuas. Producción Jorge Trevejo Méndez. Lima, 2004

MANSILLA, Vásquez Carlos. Panorama general de las roncadoras. Programa

de Arqueomusicología Andina. Dirección de Investigación. Escuela Nacional Superior

de Folklore José María Arguedas. Exposición multimedia, Lima,16 de junio del

2010. Biblioteca Nacional del Perú.

REGISTRO VISUAL:

-

%2BCopia%2B(46).jpg)

%2BCopia%2B(43).jpg)

%2BCopia%2B(11).jpg)